文化遗产的保护受到国际社会的普遍关注,尤其是1972年联合国教科文组织通过《保护世界文化和自然遗产公约》以来,保护文化多样性已经成为全人类的共识。文化遗产并非完全“客观”,就如同英国学者哈里森在其所著《Heritage: critical approaches》一书的序言“遗产无处不在”所论述的那样:“遗产最重要的不是关乎过去,而是我们与现在、未来的关系。”他认为“遗产不能仅仅理解为对存留至今的古物进行被动地保护,它还是一种将物、场所与实践主动聚集起来的过程,其中,我们的选择犹如一面镜子,映照着我们在当代所持并希冀能带进未来的某种价值体系。”同样,我们可以明确地说,我们保护文化遗产是为了增强文化自信的需要。

我们更缺少能够将文化遗产领域的研究成果进行有效的社会转化的人才。怎样才能真正“让文物活起来”,让传统文化的传承形成良性循环,还面临很多瓶颈。如何突破瓶颈寻求发展,这是文化遗产保护工作者必须回答的问题。做好文化遗产知识的普及工作,也并不代表着资源就能够被充分利用。就如同二十世纪荷兰著名设计师瑞特维尔德认为的那样:只有一件经典作品不足以改变现实状况,只有在日常用品都带有正确价值观的情况下,人类的行为才有可能朝着他所盼望的方向发展。

我们保护和弘扬传统文化的工作尤其艰巨。清末民初,在中华民族救亡图存的形势下,许多人探索着不同的路径,其中包括一些著名学者,都曾经希望全盘西化。中国的现代考古学就诞生在这样的背景之下。1921年,瑞典地质学家、考古学家安特生发掘河南渑池仰韶村,标志着中国考古学的开始。这门在进化论的影响下产生于19世纪中叶的学科之所以能够被中国学术界所接受,是因为新文化运动和古史辩派否定了中国传统的古史体系,我们面临着如何看待自身历史的需求。在为庆祝北京大学建校120周年所举办特展《寻真——北京大学考古教学与科研成果展》的前言中,笔者写出了自己对考古学科作用的认识——“为往圣继绝学,为国家固根基”。

经过近百年的发展,中国考古学取得了长足的进步,为我们积累了巨大的物质文化基因库,这些丰富的资源不应该仅仅是我们书斋里研究的对象,它还应该在当代和未来发挥更大的作用。但是,当你想了解这一宝库的时候,却会发现巨大的资源以学术的形式一丝不苟写就,就像医生写的病历一样,让普通人无从下手。一方面,我们每天都在面临海量的信息;另一方面,我们很难看到民国时期那样的“大家小书”,其实,深入浅出从来都是一种难以达到的境界。最近,美国考古学家罗伯特·凯利的《第五次开始——600万年的人类历史如何预示我们的未来》受到好评。在书的具体写作中,作者想“有意保持本书短小、愉悦,有时甚至是轻松”,他希望的是写一本“大家真的会认真阅读的书”,而不是“一本充斥了拖沓冗长、涩滞不便的大段引文的书”,虽然“这样的书俯拾皆是”。每一个学科都有自己的社会责任,如果我们不能很好地重视文化遗产知识的普及,将其变为公民素质教育的一部分,我们也就不可能有效发挥物质文化基因库的作用。

为此,北京大学考古文博学院在三年前发起了“源流运动”。“源流运动”的发起源于一场“如何把考古所得的知识体验带入日常生活、把古典美好与现代社会有机结合”的讨论。“源”即面向古代,追本溯源;“流”即关注当今,面向未来。“源流运动”的定位是“考古·艺术·设计”,“考古”科学地提取原始信息,“艺术”加深我们的人文修养,“设计”影响今人的生活。“源流运动”希望通过这一跨领域平台的建设,搭建一个连接古典美好与现代生活的桥梁。正如无印良品艺术总监原研哉所说:“也许未来就在面前,但当我们转身,一样会看见悠久的历史为我们积累了雄厚的资源。只有能够在这两者之间从容地穿行,才能够真正具有创造力。”平台目前已有诸多线上线下实践,并且产生了一定的社会影响。

笔者常对学生说,源流运动要坚持做下去,现在的工作仅仅只是开了一个头。日本在20世纪20年代从西方文化的冲击中苏醒,设计师们反思什么是“日本的”,并引发出一场以民众生活为基础、发展日本原创产品为目标的民艺运动,力求重新树立日本文化的独立性。民艺运动的发起人柳宗悦在1957年发表的《日本之眼》中说:“向国外学习是好的,但若是盲目崇拜和追随,就没有了文化的独立……日本民艺馆虽小,但能够承担如此使命,毫不犹豫地发挥着‘日本之眼’的作用,不再追随西方,不为‘现代之眼’所迷惑。”

在追求中华民族伟大复兴的道路上,我们必须面向未来重新审视传统文化的价值,使之发挥当代的意义。我们必须正视任务的艰巨性。事业的成败关键在于人,我们目前还没有培养出有规模的复合型人才队伍,源头的活水不足,也就不能奢望溪流能够汇集成大江大河。

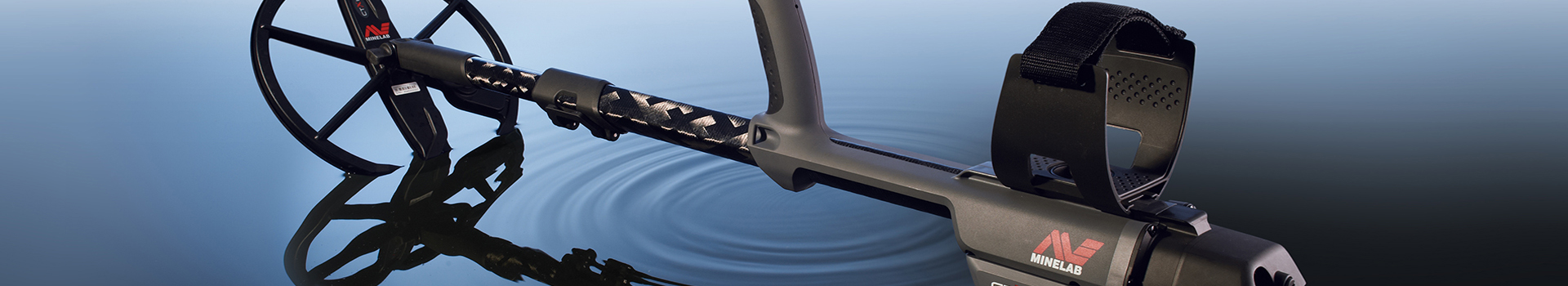

原装黄金探测仪器|地下金属探测仪

文章排行